Peristiwa Geger Pecinan di Semarang

- Museum Kota Lama

- Aug 18, 2023

- 8 min read

Updated: Dec 30, 2023

1740-1743

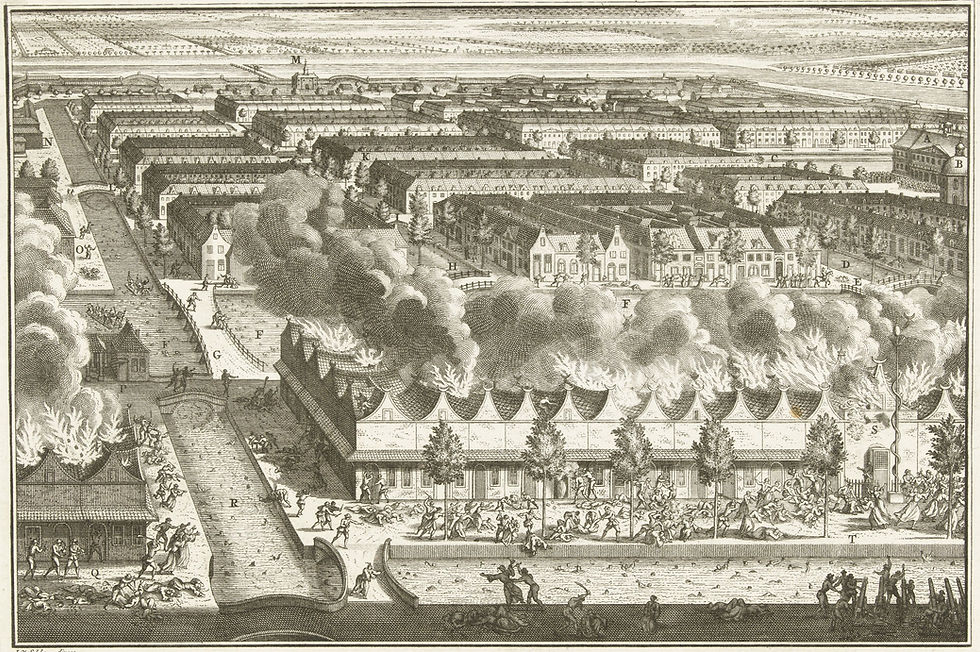

Oktober 1940, pasukan VOC memporak pondakan kawasan pecinan di Batavia; awal mula peristiwa Geger Pecinan atau Chinezenmoord di Kartasura, dan Semarang

Sumber: Jacob van der Schley, 1761 - 1763 [rijkmuseum]

Terjadi gerakan Geger Pecinan atas respon dari pembantaian masyarakat Tionghoa di Batavia— Semarang dan beberapa pos-pos penting VOC termasuk Benteng Vijfhoek dan pemukiman Europeese Buurt di Semarang dikepung oleh laskar Tionghoa yang dipimpin oleh Soen An Ing (atau dalam penyebutan lokal disebut dengan Sunan Kuning.

April 1741 - Masyarakat Tionghoa yang telah mendengar berita pembantaian di Batavia mulai melakukan konsolidasi untuk menggalang pasukan di Tanjung Welahan (sebelah selatan Kota Pati) dan bersiap membalas dendam terhadap orang-orang Eropa di bawah kepemimpinan Sing Seh/ Sing Kekh. Pasukan dari Laskar Tionghoa di basis baru; Tanjung Welahan mencapai 1.000 pasukan, dan memulai pergerakan untuk menyerang pos-pos VOC di pesisir timur-utara Jawa, dengan tujuan utama markas besar VOC di Semarang.

Pergerakan milisi Tionghoa dimulai dengan memotong jalur distribusi pasokan beras untuk Semarang. Bartholomeus Visscher, Komandan VOC untuk Semarang mengirimkan 540 pasukan untuk menggempur Tanjung Welahan, namun gagal. Semarang juga mengirimkan 15 tentara untuk memperkuat pertahanan pos Jepara, serta memberikan komando kepada garnisun Jepara dan Rembang untuk merekrut kekuatan lokal dari tentara bayaran (mercenaries) Bugis, Makasar, Bali.

Mei 1741 - Ang Khoo, seorang Kapitan Tionghoa Semarang beserta seluruh masyarakat keturunan Tionghoa Semarang, beserta para pedagang yang bermukim di Semarang, yang semula menyatakan sumpah kesetiaan kepada VOC, meninggalkan Semarang. Mengetahui hal tersebut Visscher kemudian memerintahkan untuk menangkap Ang Khoo dan menggeledah kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut dijumpai bubuk mesiu, bola peluru meriam lengkap dengan meriam berukuran kecil dalam jumlah yang cukup banyak. Ang Khoo berusaha melontarkan pembelaan, namun tidak berhasil sehingga Visscher memerintahan agar Ang Khoo dieksekusi.

Juni 1741 - Semarang dikepung oleh milisi Tionghoa yang mampu melakukan serangan-serangan gerilya dan pergerakan militer skala kecil (skirmishes), serta pembakaran beberapa tembok benteng. VOC kemudian mengirimkan pasukan yang terdiri dari 46 orang Eropa dan 146 Bumiputera yang dibantu oleh prajurit lokal Jawa untuk menghalau pergerakan milisi Tionghoa. Namun, pasukan Jawa justru membelot di tengah pertempuran. Bupati Semarang saat itu, yakni Adipati Sastrawijaya secara diam-diam merusak perbekalan artileri VOC dan setelah misi rahasia tersebut berhasil sang Adipati beserta pasukannya menghilang.

Menjelang akhir bulan Juni 1741, Komandan Vischer kehilangan kewarasannya, akibat tekanan dari milisi Tionghoa serta Pakubuwana II yang semula berjanji memberikan bantuan mempertahankan Semarang, justru berbalik memihak milisi Tionghoa. Sehingga Visscher digantikan oleh Abraham Roos yang datang dengan 170 prajurit dan 250 prajurit lagi (yang akan datang ke Semarang dalam waktu dekat) dari Batavia.

Juli 1741 - Milisi Tionghoa yang melancarkan pergerakan lanjutan dengan membarikade dan memutus hubungan VOC dengan kapal-kapal VOC yang berlabuh di perairan Semarang. Selain itu, para milisi Tionghoa juga memperkuat barikade di sisi selatan kota, sehingga Semarang benar-benar dalam posisi terkunci. Otoritas pusat VOC di Batavia kemudian bergegas mengirim 1.400 pasukan baru, dengan komposisi 200 pasukan Eropa dan 1.200 pasukan bumiputera yang berasal dari Makasara, Ternate dan Sumbawa di bawah pimpinan Mayor Nathaniel Steinmetz.

Medio September 1741 - Abraham Roos yang menggantikan Bartholomeus Visscher mengajukan pengunduran diri sebagai seorang gezaghebber (kepala pemerintahan) dikarenakan hubungan yang tidak baik dengan Mayor Nathaniel Steinmetz. Gubernur-Jenderal interim Johannes Thedens (1741-1743) menyangsikan keputusan Roos tersebut meningat situasi perang yang tak kunjung usai. Namun karena sebagian besar Dewan Hindia menyetujui permohonan tersebut, akhirnya pengunduran diri Roos pun dikabulkan.

Steinmetz kemudian diangkat menjadi gezaghebber sementara, dan otoritas VOC di Batavia mengirimkan pasukan tambahan untuk memperkuat pertahanan Semarang. Bantuan pertama datang ke Semarang di bawah pimpinan seorang Kapitan handal; Gerrit Mom dengan 800 pasukan yang baru saja menuaikan tugas dan berhasil menumpas pemberontakan di Sulawesi Selatan, dan pada akhir November 1741 bantuan pasukan yang kedua datang dengan jumlah 2.270 orang dari pasukan-pasukan yang tengah menunggu masa cuti untuk pulang ke Negeri Belanda.

Anggota Dewan Hindia atau Raad van Indie mulai beranggapan bahwa Semarang dalam keadaan genting, dan harus segera ada tindak lanjut. Dewan Hindia beranggapan bahwa keberadaan seorang gezaghebber saja dirasa belum dapat mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi, sehingga Dewan Hindia memutuskan untuk membentuk komisi khusus dengan tugas utama mengambil alih komando dalam operasi pemulihan keamanan Semarang. Gagasan tersebut tidak dengan mudah diterima oleh anggota Dewan Hindia, sehingga perdebatan sengit harus dilalui guna merealisasikan gagasan yang dianggap beberapa anggota Dewan Hindia paling efisien hingga akhirnya Hugo Verijsel dan Jan Herman Theling diutus ke Semarang sebagai anggota komisi khusus yang akhirnya terbentuk tersebut.

17 Oktober 1741 - Komisi Khusus Operasi Pemulihan Semarang akhirnya tiba di Semarang dan segera memberikan komando kepada para bupati, Patih Natakusuma, dan sang Sunan Pakubuwana II untuk segera berbalik haluan dalam pertempuran dan membantu VOC untuk melawan para milisi Tionghoa, dan Hugo Verijsel menjamin adanya pengampunan serta perlakukan baik dari VOC bagi siapa saja yang menunaikan komandonya.

November 1741 - Semarang dikepung oleh 3.500 pasukan milisi Tionghoa dan 20.000 pasukan Jawa dari Pakubuwana II, selain itu juga terdapat 30 buah meriam yang berada di sekitar benteng Semarang. VOC yang pada saat hanya memiliki kurang lebih 3.400 lebih tentara yang mempertahankan garnisun Semarang, mampu mematahkan pengepungan pasukan milisi Tionghoa dan mengakibatkan sebagian besar pasukan Pakubuwana II melarikan diri ketika melihat kekalahan kubu milisi Tionghoa.

Setelah berhasil mengambil alih dan mengamankan Semarang, VOC segera bertolak ke Jepara untuk mengambil alih kembali pos yang jatuh di penguasaan musuh. Namun dikarenakan cuaca buruk dan keterbatasan logistik, VOC belum dapat melancarkan operasi militer besar-besaran, dan menyerahkan operasi militer di area pedalaman kepada sekutu VOC yakni pasukan Cakraningrat IV.

Sebagian besar pasukan Tionghoa terbunuh, termasuk pemimpin pergerakan milisi Tionghoa yakni Sing Se dan Sabuk Alu. Khe Sepanjang sekali lagi melarikan diri ke arah Pati bersama sisa-sisa pasukannya. Setelah area sekitar benteng Semarang terbebas dari kepungan milisi Tionghoa, VOC juga melakukan penyerangan benteng-benteng pertahanan Tionghoa yang ada di sekitar Semarang.

Pakubuwana II berusaha mengubah kebijakan yang telah diambil, dan menempuh upaya yang dianggap memalukan bagi sebagian punggawa elit Jawa yang membenci VOC, yakni dengan memohon pengampunan. VOC yang saat itu masih cukup lemah secara militer, memutuskan bahwa akan sangat bijaksana untuk menjalin ulang persahabatan dengan Mataram, meskipun rasa curiga dan kewaspadaan terhadap sang raja tetap ada.

Maret 1742 - VOC mengirim tujuh pasukan di bawah komando Kapten Johan Andries Baron von Hohendorff untuk melakukan perjalanan berbahaya ke istana Kartasura dan melakukan perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwa VOC bersedia memberikan pengampunan kepada Pakubuwana II, namun untuk menghindari pertempuran yang dirasa tidak diperlukan VOC menuntut adanya jaminan yakni dengan Pangeran Ngabei Loringpasar, dan putra sulung patih Natakusuma, serta Pringgalaya sebagai tawanan kehormatan. Pakubuwana II terpaksa setuju dengan proposisi tersebut, akan tetapi Pangeran Loringpasar digantikan dengan Ratu Amangkurat, karena alasan kesehatan.

Natakusuma yang tidak ingin putranya dijadikan sandera, maka sang patih berinisiatif memberikan kesan loyal terhadap VOC. Verijsel yang sebelumnya telah memerintahkan agar Natakusuma dapat bersiaga dan menjaga kemanan rute Kartasura -Demak, dengan membersihkan milisi Tionghoa yang masih menduduki wilayah tersebut, akhirnya melakukan serangan palsu kepada milisi Tionghoa— orang-orang Tionghoa yang sakit dan terluka dibunuh, sementara yang masih dalam keadaan sehat dibiarkan melarikan diri. Kemudian Natakusuma melanjutkan perjalanan ke Kartasura untuk menjumpai dan menyelamatkan putranya. Sesampainya di Semarang, Natakusuma kemudian menulis surat yang menyatakan niatnya untuk menemui Verijsel.

17 Juni 1742 - Verijsel justru menangkap Natakusuma ketika singgah di benteng Semarang, dan keputusan tersebut bukanlah merupakan bentuk pengkhianatan Verijsel, mengingat dua jam berselang penangkapan Natakusuma, Pakubuwana II mengirimkan surat yang menyatakan penangkapan Natakusuma.

Keputusan Pakubuwana II untuk mengamankan kekuasaan dibalik tampuk kekuasaan VOC, menandakan berakhirnya pertempuran di benteng Semarang. Selain itu, keputusan yang terkesan tergesa-gesa dan tidak bertanggung jawab dari Pakubuwana II menjadikan beberapa penguasa lokal Jawa tidak mengakui sang susuhunan lagi. Akhirnya beberapa penguasa lokal/pangeran yang masih mendukung pergerakan milisi Tionghoa menunjuk seorang pangeran muda, yang masih berusia 12 tahun, yakni Raden Mas Garendi; cucu dari raja Mataram yang diasingkan pada 1708 (Amangkurat III), sebagai pemimpin baru.

Raden Mas Garendi dalam beberapa sumber sekunder (Rickleffs. 1983:281; Setiono, 2008:156; dan Hall, 1981:358) disebutkan dipilih oleh para penguasa Jawa pihak oposisi, dan diberi gelar Sunan Kuning untuk kemudian memulai pergerakan untuk melawan aliansi Pakubuwana II – VOC dengan menyerang Kartasura pada akhir Juni 1742.

Pasca Kemelut di Semarang 1741:

1742 - Benteng Vijfhoek mulai dirubuhkan sebagian.

1743 - Tembok kota mulai dibangun dan diperkirakan selesai atau setengah selesai pada tahun 1760-an.

1821 - 1835 - Diberlakukan kebijakan pass atau izin aktivitas bagi golongan masyarakat Timur Asing (Vreemde Oosterlingen); khususnya masyarakat Tionghoa, yang disebut dengan Passenstelsel. Peraturan yang mengharuskan masyarakat Tionghoa memiliki dan membawa kartu pass jalan ketika melakukan aktivitas di luar daerah atau kamp konsentrasi Tionghoa. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi hukuman berupa kurungan dan denda.

3 (tiga) dasawarsa awal abad ke- 19 M (1835 - 1844) - kebijakan segregasi rasial baru benar-benar dilakukan oleh Belanda pada kisaran tahun ini; diterapkannya aturan lokalisasi (wijkenstelsel) yang mengharuskan masyarakat Tionghoa tinggal di kamp-kamp konsentrasi atau kampung Pecinan dan dilarang untuk bermukim di wilayah luar Pecinan. Mulanya masyarakat Tionghoa bermukim dan menempati beberapa wilayah yang berbeda-beda, diantaranya: Kampung Welahan, Peterongan, Kaligawe, Mrican, Gedong Batu, Bustaman, Kampung Melayu, Pedamaran, Pekojan, Kranggan. Posisi Pecinan ditempatkan di selatan Dutch residential city; saat ini berada diantara Benteng sampai Tepi Kali Semarang. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam kontrol pergerakan massa —“onder het berijk vans ons geschut” yang berarti “berada dalam jarak tembak meriam kita", merupakan salah satu pertimbangan utama pemilihan lokasi kamp konsentrasi bagi masyarakat Tionghoa oleh Pemerintah Kolonial.

Latar Belakang terjadinya Resistensi Etnis Tionghoa:

1740 - Diperkirakan pada pertengahan tahun 1740, diterapkan kebijakan izin tinggal bagi golongan masyarakat Timur Asing; terutama etnis Tionghoa yang telah tinggal di Batavia, izin tinggal itu disebut dengan "permissiebriefjes". Sebuah peraturan yang diterapkan atas respon dari permasalahan semakin banyaknya imigran dari Tiongkok yang datang dan mengadu nasib di Batavia; yang dalam perspektif orang Eropa menyebabkan ketidak-kondusifan kondisi kota, selain itu pada kisaran abad ke-18 terjadi wabah disentri di Batavia, dan kepadatan penduduk menjadi salah satu yang dikambing-hitamkan dari berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya epidemik disentri pada masa itu.

Kebijakan dan aturan tersebut diimplementasikan oleh VOC dengan menyeleksi orang-orang Tionghoa berdasarkan gaya rambut. Orang-orang Tionghoa yang menata rambutnya dengan gaya lama dan telah bermukin di Batavia sebelum tahun 1683 diizinkan untuk tinggal, setelah mendaftarkan diri. Sementara para pria Tionghoa yang menata rambutnya dengan gaya khas Manchu (sebuah rezim di Tiongkok yang berkuasa sejak 1644); dengan gaya khas dicukur botak pada bagian depan, diasumsikan sebagai pendatang baru, dan harus mendaftarkan diri dalam waktu dua minggu sejak kedatangannya di Batavia atau sejak aturan diberlakukan. Semua orang Tionghoa yang datang dari negeri Tiongkok harus sesegera mungkin pergi meninggalkan Batavia, jika tidak maka akan dikurung dan dirantai sampai keberangkatan kapal Jung di tahun berikutnya.

Langkah penerapan kebijakan ini menurut perspektif VOC dianggap yang paling solutif dan relevan selain untuk dengan permasalahan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi orang-orang Tionghoa. Selain itu pemerintah VOC tidak ingin menerapkan langkah yang terlalu represif dan ketat, mengingat peran komunitas Tionghoa yang signifikan dalam perdagangan, sehingga muncul kekhawatiran di benak pemerintah jika menerapkan satu kebijakan yang dirasa terlalu represif terhadap golongan masyarakat Tionghoa akan berdampak langsung pada lesunya aktivitas perdagangan dan kelangkaan bahan pangan, serta komoditas dagang.

25 Juli 1740 - Sebuah resolusi disahkan oleh pemerintah atas usulan Van Imhoff (Gubernur Jenderal VOC Ceylon 1736-1740; Gubernur Jenderal VOC Batavia 1743-1750). Diperintahkanlah kepada semua petugas kehakiman dan komisaris tentang urusan Inlander; Ferdinand de Roy untuk mengumpulkan semua orang Tionghoa pengembara yang mencurigakan (suspecte), baik yang memiliki surat izin tinggal maupun tidak. Tujuan utama pengumpulan dan penangkapan tersebut adalah untuk memeriksa terkait dengan mata pencaharian dari orang-orang Tionghoa, dan bila terdapat orang Tionghoa yang tidak memiliki mata pencaharian yang dianggap layak akan dikirimkan ke Ceylon (Sri Lanka).

Pada sisi golongan masyarakat lainnya; masyarakat Tionghoa, muncul dan menyebar luas desas-desus yang mengatakan bahwa orang Tionghoa "buangan" tidak akan diangkut ke Ceylon (Sri Lanka), melainkan akan dilempar keluar dari kapal di laut lepas dan ditenggelamkan dengan mengenaskan. Akibatnya banyak orang Tionghoa yang memilih untuk bersembunyi, menyebabkan tersendatnya aktivitas perdagangan dan distribusi bahan pangan.

26 September 1740 - Kabar mengenai mobilisasi massa besar-besaran masyarakat Tionghoa sampai di hadapan Dewan Hindia. Vermeulen beranggapan bahwa Anggota Dewan Hindia dirasa tidak perlu untuk meributkan pemberontakan tersebut. Orang-orang Eropa menganggap bahwa pemberontakan Tionghoa dan laporan munculnya kerumunan massa di pos-pos terdepan Batavia bak lelucon yang patut ditertawakan (genoeschsaem gelachen). Namun tidak bagi Adriaan Valckenier (Gubernur Jenderal VOC di Batavia 1737-1741) yang menyikapi dengan serius dan selalu ingin melanjutkan ke tindakan yang lebih keras, meskipun akhirnya selalu ditentang oleh pihak oposisi yang dipimpin oleh Van Imhoff.

04 Oktober 1740 - Dewan Hindia akhirnya memutuskan untuk melakukan "gerakan luar biasa" atau "extra ordinaire bewegingen" dengan memperkuat penjagaan di sekitar benteng pada malam hari.

07 Oktober 1740 - Laporan yang mengkhawatirkan pihak Eropa (VOC) tentang ratusan orang Tionghoa yang berbaris dan siap berperang ditanggapi dengan pengambilan keputusan untuk mengangkat senjata dan menyerang para "pemberontak". Terjadilah pembantaian atas masyarakat Tionghoa oleh VOC dan akhirnya memicu gerakan resistensi yang disebut dengan Geger Pecinan atau Chinezenmoord.

Ilustrasi keadaan Ommenlanden tahun 1740; di mana para orang-orang Tionghoa membunuh tentara Belanda (kiri) dan di Batavia, di mana kaum urban Tionghoa "als' willooze lammeren' kueteb afslachten" atau "dibantai bak anak domba yang tidak bertulang" (kanan).

Sumber: Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, yang didapat dari Dharmowijono, W. 2009, "Van koelies, klontongs en kapiteins : het beeld van de Chinezen in Indisch-

Nederlands literair proza 1880-1950" University of Amsterdam.